緊張するのは、「受け身な状態」

になっていることが多いです。

ちゃんとゴールや目的

があれば、緊張しにくいんですね〜

具体的な目標がある状態がよい

これは逆を言えば、

やることがないと不穏になりやすい

ってことです。

なぜ目標が必要なのか?

じゃあなんで目標(ゴール)🚩とか目的🎯があると

緊張しにくくなるのか?

という話をしていきますね!

※※これ発達の理解でめちゃくちゃ⚠️重要⚠️です・・・

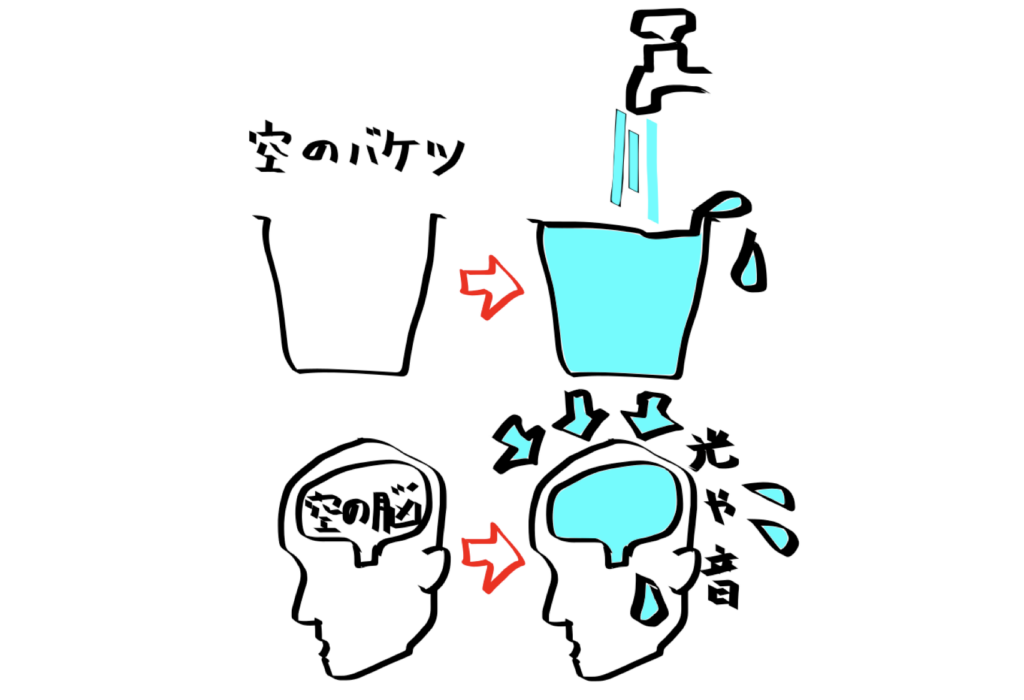

【目標がないと色々できる状態になる】

目標やら目的やらがない状態だと、

言ってみりゃ、

宙ぶらりんな状態になります。

『あれもできるしこれもできる』

わけです。

「たこ焼きも食べれるし、

公園に行っても良いし、

宿題をやっちゃってもいい」

みたいな。

フリーダムですね。

これはややこしい言い方で言うと

“擬似的なマルチタスク状態”

または、

“優先順位を決める必要性に迫られる状態”

・どれからやるのか?

・何をやるべきなのか?

・自分は今何をしたいのか?

フリーダムだと、

こういったことを考える必要が出てきます。

結果、「フリーズ」や「パニック」が起こりやすくなります。

でも、、

目標や目的が与えられたらどうでしょう?

『一つの目標を設定する』

↓↓↓

強制的な”シングルタスク”状態

となり、

ややこしいことを考える必要がなくなりますよね?

これは実際の支援現場でもとてもよくあります。

実際の例を見ていきましょう。

例)

継続B型事業所の休憩時間に不穏な行動を

繰り返す利用者Aさん

Aさんは休憩時間に

暴れたり、

ガラスを割ったりしてしまっていた。

[原因]

お茶飲んでも良いし、

外の空気を吸いに行っても良いし、

机に伏せて寝ても良い

.oO(何して良いかわからず、不安🫨)

[問題へのアプローチ]

明確に

“すること”

を設定することにした。

具体的には

『ジグソーパズルをしてもらう』

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

[結果]

パズルを完成させるという目標が定まる

.oO(目の前のゴールに集中できて安心😮💨)

暴れたり、ガラスを割ることがなくなった!💡

このように目標や目的、やることなど

が具体的に設定されると

発達障害の人は安心することができ、

問題行動が減ります。

※健常者だと、

「パズルをするよりこの時間で帰りに

買うものリスト作った方が良いかも…」

とか色々と考えちゃうので有効ではありません

→「発達障害と俯瞰」の項目でまた取り上げたいと思います。

・・・

というような特性が、発達障害の人にはあります。

実は、

緊張するのもこれに似ています。

例えば「雑談で緊張する」と言う場合…

雑談ってテーマが【ほぼ無限】にあります

何を話しても良いと上の例のように、

不安になります。

でも相手とどういう関係になりたいか?

どんな話がしたいか?

など具体的な目標やテーマが定まっていれば

緊張しません。

例:

『エレベーターで仲がそんなに良くない同僚と乗り合わせた』

何を話しても良い

というか話すか?話さないか?から

自分の自由。

しかもこの人と仲良くなりたいとか、飲みに行きたいとか、関係性についての具体的なゴールもない。

→緊張🫨

『誰でも良いから昨日の阪神対巨人戦の盛り上がったシーンをシェアしあいたい(あの打順と配球は奇跡だよね!という気持ちを確認し合いたい)』

→緊張せず話せる😄

とういうような感じです。

大事なのは「目的や目標が明確かどうか」なのです。

雑談は、そもそも目的がふわっとして

(一応「コミュニケーションを取ることで親密さを増す」

的な目的はあると思いますが)

いるために、発達障害の人は緊張状態になりやすいと言えるでしょう。

まとめ

今回は発達障害と緊張のメカニズムについて

お話ししました。

発達障害の人は、

雑談でなくても、明確な役割や目的がない場面では

緊張状態になりやすいです。

受け身にならず、何が目的意識や目標設定をしてみることで

緊張状態が緩和されます。

ゲームのようにルールを作って楽しんでみても良いでしょう。

ぜひ試してみてくださいね。

「なぜ緊張するのかよくわかった!」

など感想もぜひコメントしてくださいね。

現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる

現在、友達追加特典として発達障害の中でも5タイプに分類し、自分の得意不得意がわかる